|

早稲田大学教育学部地球科学専修 | ||||

| Department of Earth Sciences, School of Education, Waseda University (English) | |||||

|

早稲田大学教育学部地球科学専修 | ||||

| Department of Earth Sciences, School of Education, Waseda University (English) | |||||

|

堆積学研究室:堆積岩から読み取る地球表層環境 |

||

|

専任教員:太田亨 教授 研究・教育活動情報 |

||

|

堆積岩は地球表層環境における物理的・化学的プロセスの総合的な作用によって形成されます.したがって,堆積岩の構造や化学組成を解析することにより,地質時代における地球表層の様々な情報を時系列的に読み取ることが可能です.本研究室では,このような記録から過去の日本列島の堆積環境・古気候を解析し,東アジア地域がどのように形成・発達してきたのかを復元する研究をおこなっています.また,日本列島の中でも特異な地質体である黒瀬川帯の構造発達史を解明する研究にも取り組んでいます. [さらに詳しく] [先頭へ戻る] |

|

|

火山学研究室:火山噴火と地殻浅所でのマグマプロセス |

|||

|

専任教員:鈴木由希 教授 研究・教育活動情報 |

|||

|

|

日本は世界有数の火山国です.火山は美しい景観やダイナミックな噴火で人々を魅了し,温泉や鉱床などの恩恵ももたらしますが,時として大きな災害を引き起こします.そのため火山の研究は,防災・減災への応用も意識しながら行われます.専修の他の研究室と比べ特異なのは,数十万年前以降に形成された若い地質体(火山体)が主な研究対象で,進行中の地質現象(噴火)も対象に含まれる点です.現象の時間スケールも短く,火山の一生が数十万年,一回の火山活動は数年,一回の噴火は数時間〜数分程度であるのが一般的です. [さらに詳しく] [先頭へ戻る] |

|

|

進化古生物学研究室:温室地球時代の地球表層環境と生物進化の相互作用 |

||

|

専任教員:守屋和佳 教授 研究・教育活動情報 |

||

|

およそ46億年前に地球が誕生して以来,地球は現在のように大陸氷床の存在する氷室地球時代,大陸氷床が一切存在しない温室地球時代,あるいは,地球表層のほぼすべてが氷床に覆われる全球凍結時代を繰り返し経験してきました.現在私たちは,氷期-間氷期サイクルの存在する氷室地球時代に生きていますが,長い地球史を眺めてみると,南極にも北極にも氷床の存在しない温室地球時代のほうが圧倒的に長い時間存続していたことが解っています. [さらに詳しく] [先頭へ戻る] |

|

|

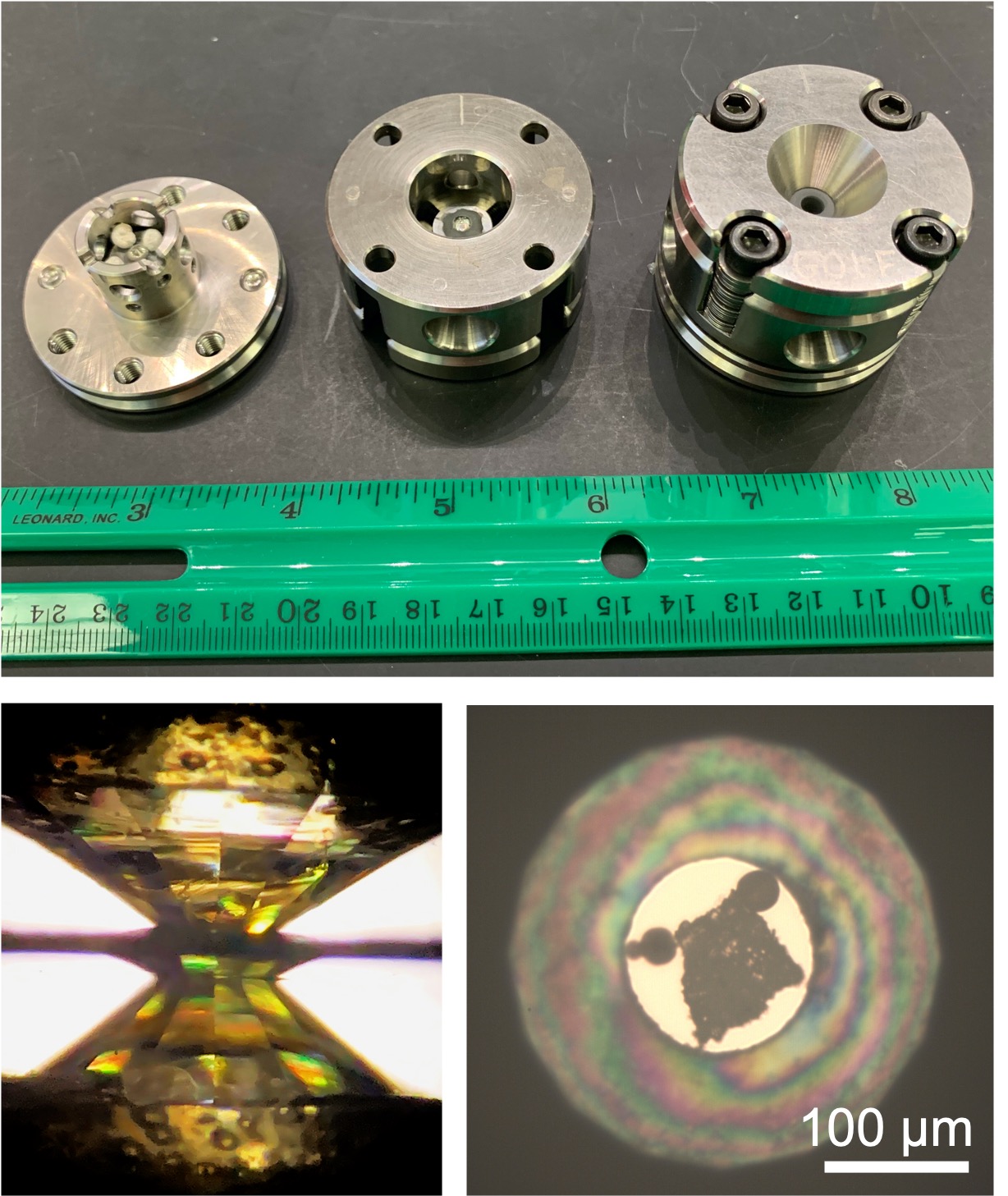

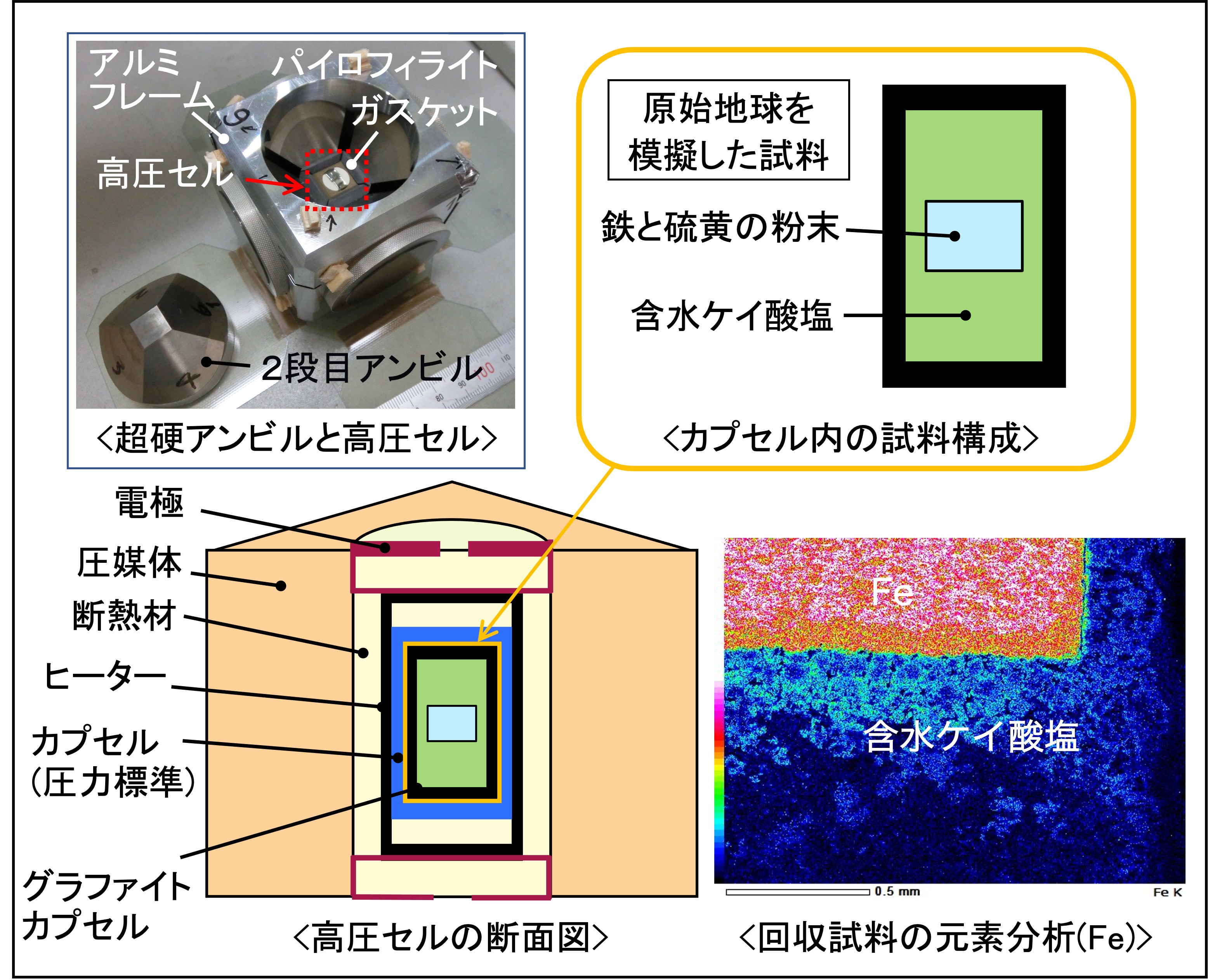

地球化学研究室:高圧実験技術と化学分析を駆使した地球深部の物質科学 |

|||

|

専任教員:飯塚理子 准教授 研究・教育活動情報 |

|||

|

|

我々人類は、多種多様な生命体が活動する地球の薄皮1枚程の深さしか到達できていません。私たちは、他の惑星や天体以上に、地球内部のことをまだきちんと理解し切れていないのです。では、地球の中はどう調べるのでしょうか?本研究室では、種々の高圧発生装置を使って地球内部の状態を再現するという高圧実験と化学分析の手法を組み合わせて、未踏の地球深部で起きている現象や進化について探究しています。 [さらに詳しく] [先頭へ戻る] |

|

|

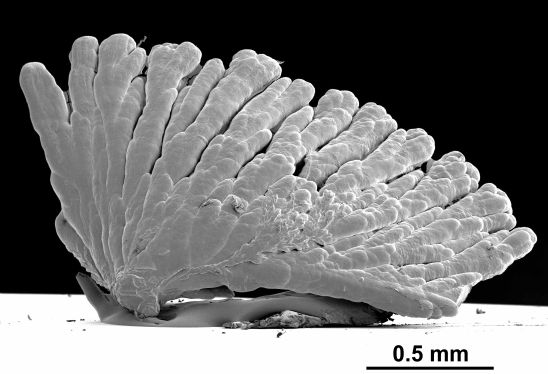

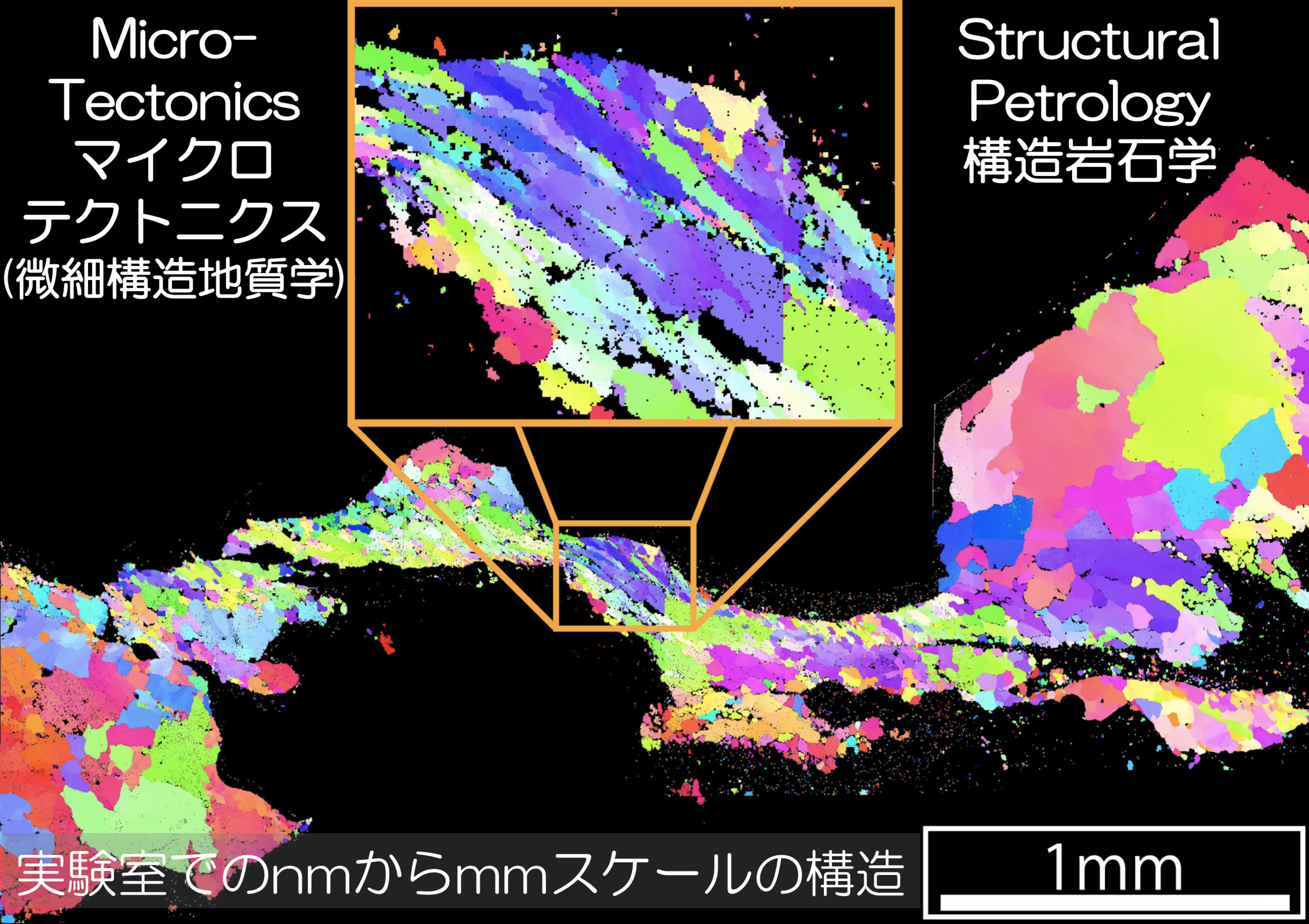

鉱物学研究室:ミクロな視点で素過程を調べ、マクロな現象に物質科学的証拠を付与する |

|||

|

専任教員:奥村大河 准教授 研究・教育活動情報 |

|||

|

|

地球表層に存在する物質の構造やその形成機構の解明を通して、マクロな現象を理解することを目指しています。また、電子顕微鏡を中心とした微細構造解析手法によって課題を解決していくことも、当研究室の大きな特徴のひとつです(図1)。 [さらに詳しく] [先頭へ戻る] |

|

|

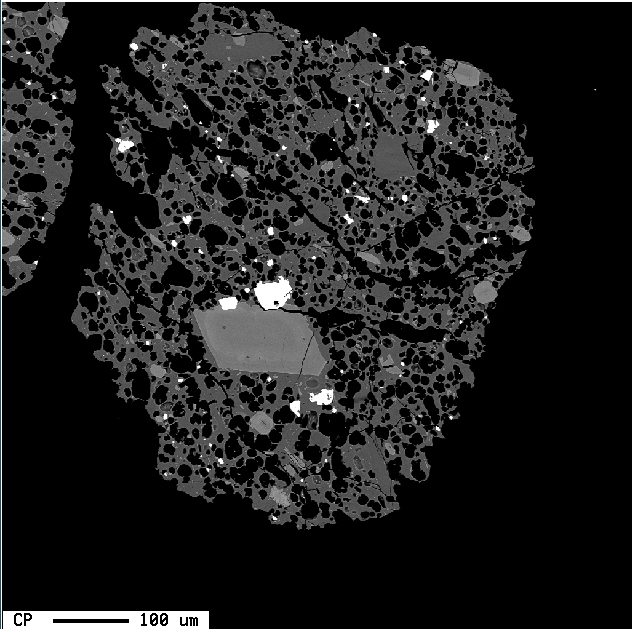

地球物質科学研究室:プレート収束域の岩石学と地球内部の実像 |

||

|

専任教員:田口知樹 准教授 研究・教育活動情報 |

||

|

世界各地の造山帯には、地下深部から上昇してきた高圧型変成岩が分布しています。これら岩石には、それぞれ異なる形成の歴史すなわち地球深部から表層に至るまでの物理化学的環境の変遷が記録されています。本研究室ではプレート収束域(沈み込み帯や大陸衝突帯)の岩石がどのような条件で形成され、その後どのような変遷を経てきたか、岩石学・鉱物学を軸にマルチスケールで明らかにしようとしています。調査対象地域は、日本の三波川変成帯や中国の蘇魯変成帯などです。 [さらに詳しく] [先頭へ戻る] |

|

|

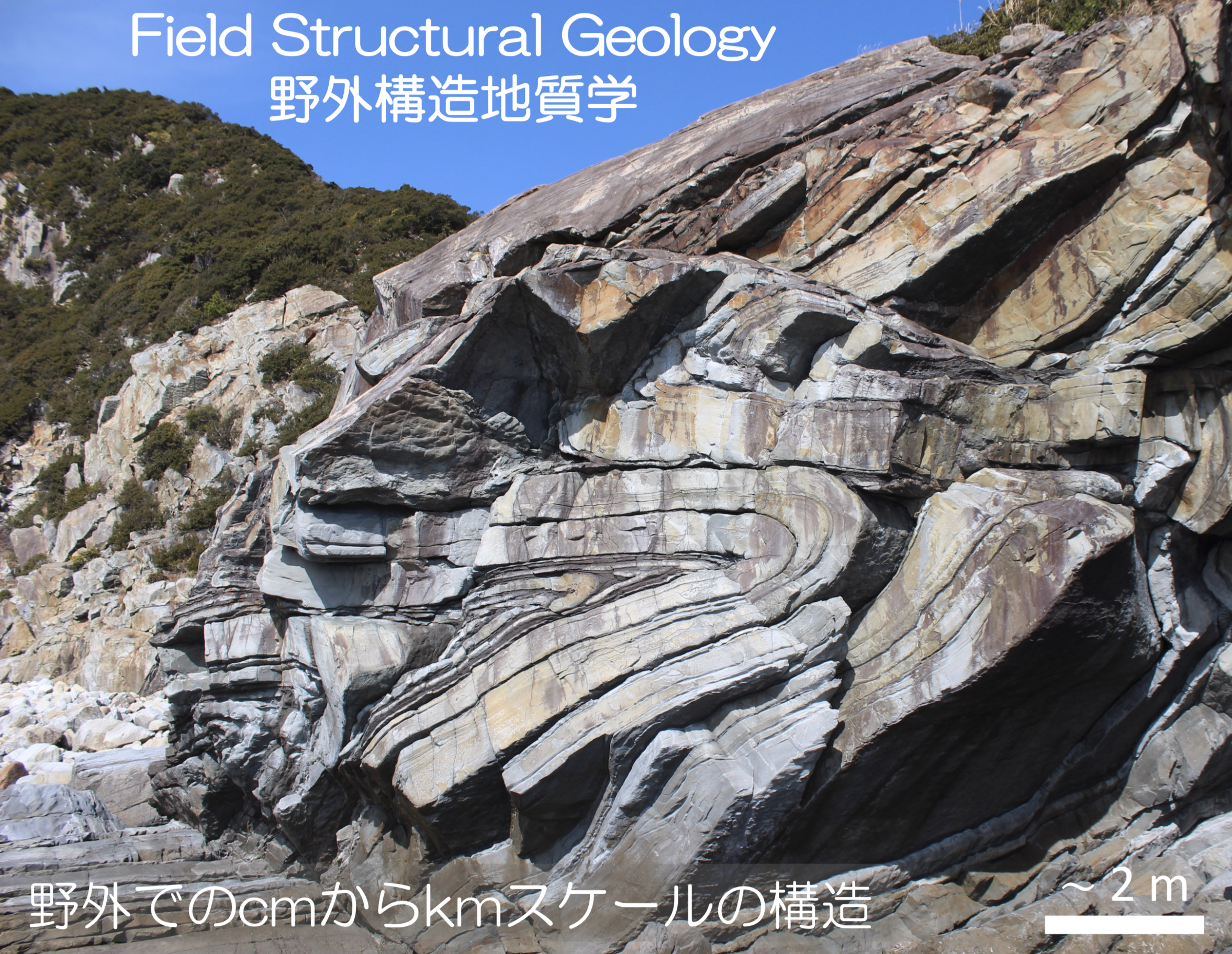

構造地質学研究室:変形した地層・岩石が教えてくれる地殻・マントルのダイナミクス |

|||

|

専任教員:永冶方敬 准教授 研究・教育活動情報 |

|||

|

|

都市部でも建物などに使用されている石材や、少し都市部を離れて自然の中に入れば見られる「地層や岩石」。地層や岩石には複雑な模様がよく見られます。さらにじっくり眺めると、これらが異なる大きさや形状を持つ要素の組み合わせで構成されていることに気づかされます。その度、私はこの「構造」の多様性に驚かされ、魅了されます。これらの「地層や岩石」にみられる「構造」はどのようにつくられたのでしょうか。地球のこれまでの長い歴史の中での大規模な動的な活動は、地層や岩石の小さなスケールにまでその痕跡を残すとの考えに立ち、地層や岩石に保存された構造を観察することで、地球のプレートの運動やそれに伴った地殻変動などのテクトニックな活動の歴史を辿ることを目指して研究しています。そのため、どのような過程で運動や構造が進展していくのか、また異なる過程が生じる場合にはその物理学的・化学的条件は何か、といった理論的背景に興味を持っています。 [さらに詳しく] [先頭へ戻る] |

|

|

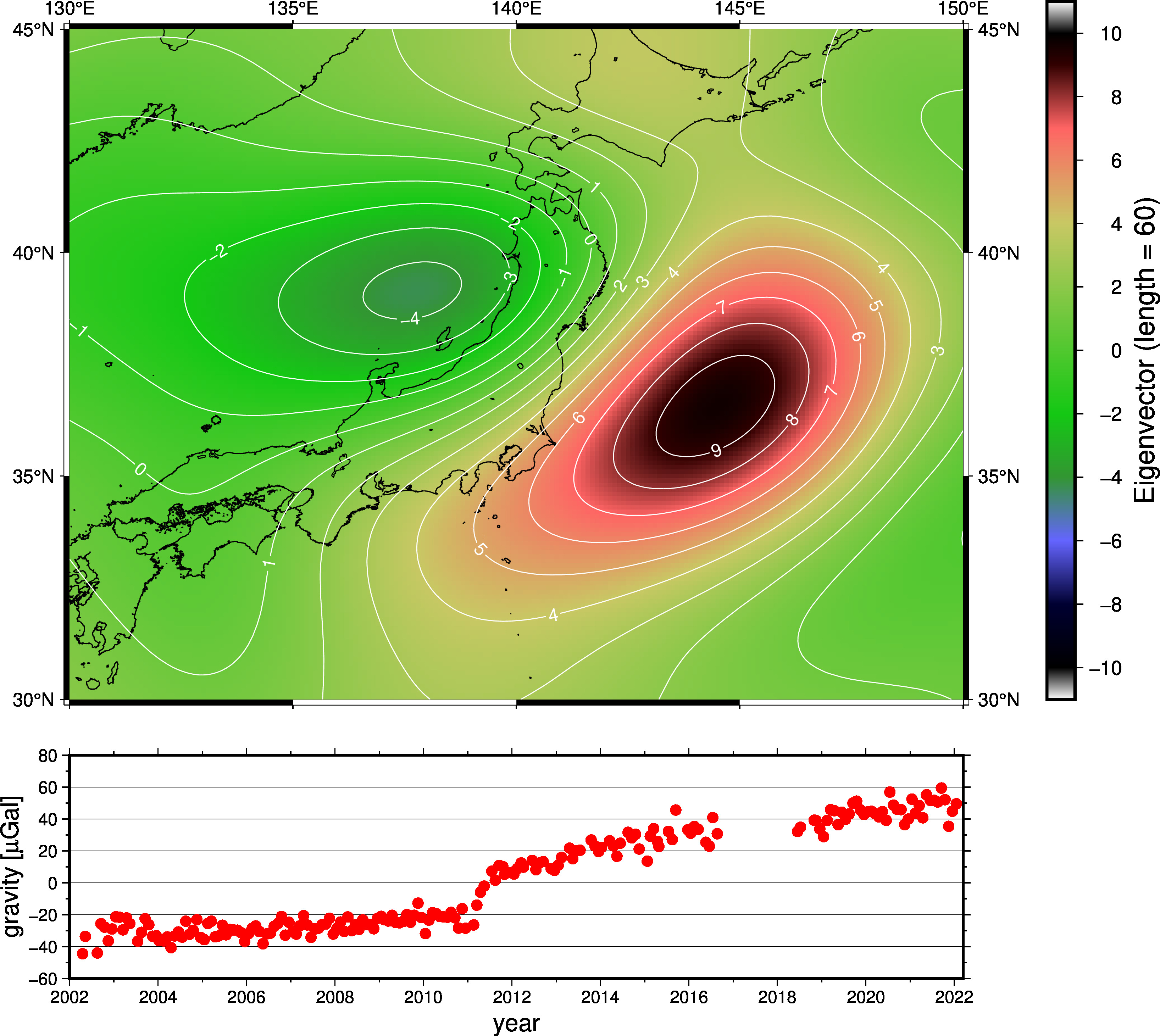

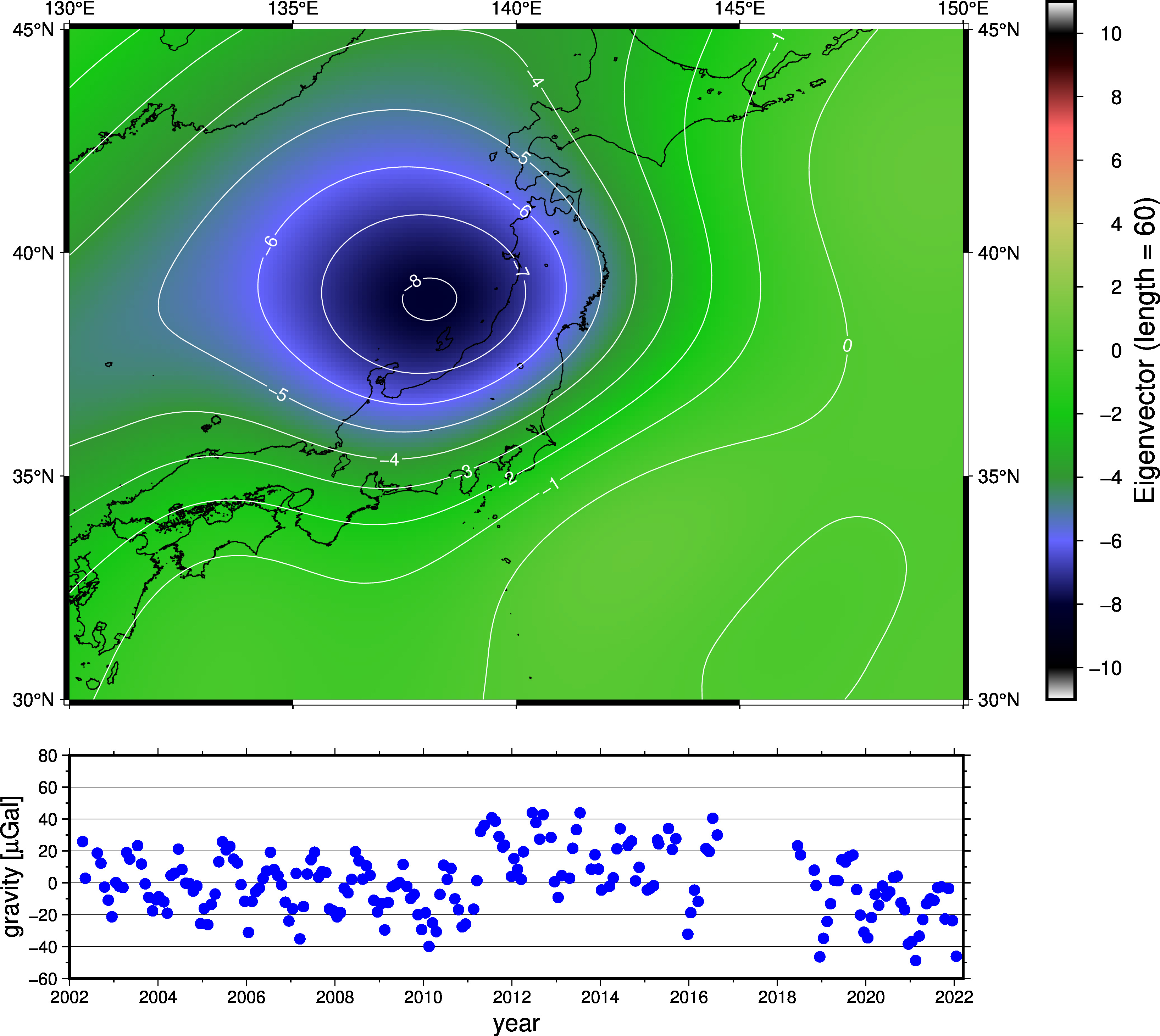

衛星地球観測学研究室:衛星データで解き明かすダイナミックな地球像 |

|||

|

専任教員:田中優作 講師 研究・教育活動情報 |

|||

|

|

「我々が住む大地は一体どんな姿をしているんだろう?」 [さらに詳しく] [先頭へ戻る] |

|

Copyright(c)早稲田大学教育学部理学科地球科学専修 All rights reserved.